心房細動をApple Watchに見つけてもらい命拾いをした、という実例はApple自身による製品プロモーションでも良く紹介されるストーリーだし、ネット上でも同様の体験談をわりとたくさん見つけることができる。例えばこんなやつ。

とはいえ、Apple Watch(や同様のスマートウォッチやウェアラブル・デバイス)の普及度に対し、身近な範囲ではそういう実体験をあまり聞いたことがないし、そんな劇的でうまい話は相当なレアケースなのだろうと勝手に思い込んでいた。今年に入って自分自身で体験するまでは。

以下にその経緯をまとめておく。自分自身の備忘録のために…… というだけでなく、もしかしたら今後同様の経験をする人が、誰かの生身の体験談を探して、大量のネット上の情報の中からなんとか見つけてくれるかもしれない…… そのためにも。

2025年1月某日:「不規則な心拍」が検出される

ことの起こりは2025年1月中旬。就寝前から少し体調が悪く、横になると特に妙な動悸を感じていたが「今日は疲れたんだな」程度であまり気にすることなく就寝。しかし翌朝起きてみると、Apple Watch(Series 10)とiPhone(15 Pro Max)に見慣れぬ警告が表示されていた(Apple Watchは睡眠トラッカーとして頼りにしているので睡眠時もつけっぱなしにしている)。

↑この写真はまた別途後日同じ通知が発生した時に撮ったものだが、こういう画面が表示されていた。

Apple Watchはバックグラウンドで脈拍などを定期的に測っている。そこで不規則な心拍リズムが一定時間にわたって検出されると「不規則な心拍」の通知が表示され、そのログがiPhoneのヘルスケアアプリに記録される、という機能を標準で搭載している。

起床時にはじめて見る「不規則な心拍」の通知を見て驚くとともに、就寝前に感じていた動悸が変わらず続いていたため、その場ですぐに心電図アプリを起動し、心電図を取ってみることにした。

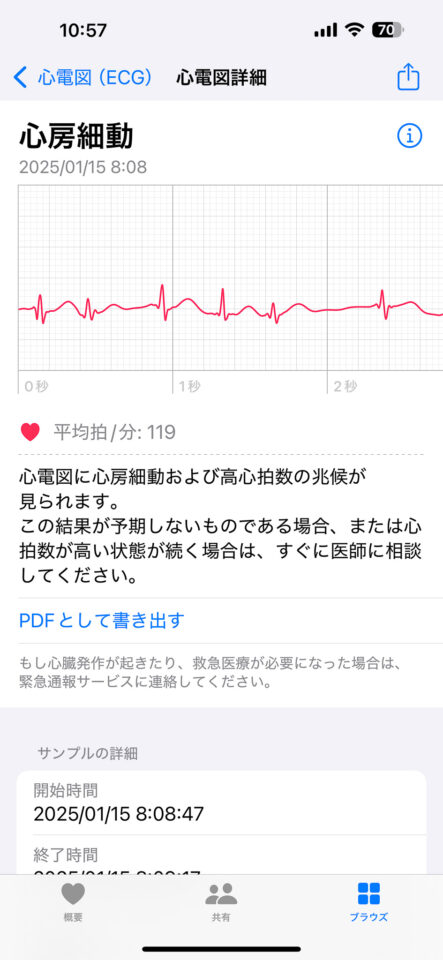

するとこのように「心房細動の兆候が見られます」という、これまた見たこともない表示がされた(↑上の写真もまた別途後日発生した時に撮ったもの)。念のため何回か繰り返して取ってみても結果は変わらない。たまたまということはなさそうだ。さてどうしたものか……?

このあと完治するまで8ヶ月の間、この「不規則な心拍」と「心房細動の兆候」の禍々しい通知画面をかなりの頻度でたびたび目にすることになる。

2025年1月〜:Apple Watchについて理解を深める

なお、これらのApple Watchで検出された心拍数や心電図の結果は、自動的にiPhoneに同期されて、iOSのヘルスケアアプリでより詳細な内容を確認することができる。

左端のスクリーンショットはApple Watchの心拍数モニターにより「不規則な心拍の通知」が同期された状態。詳細をタップすれば時刻と心拍数の生データを見ることもできる。自分の場合、当初は睡眠中に検出されることが多かったが、時間が経つにつれて日中普通に活動している間に突然検出されるようになっていった。

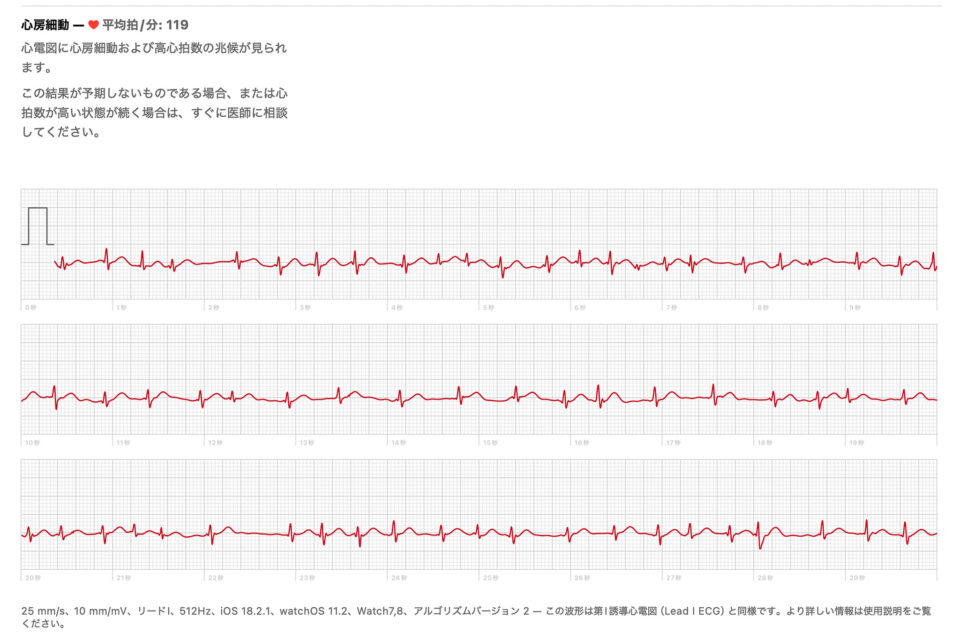

中央は心電図の計測結果の一覧表示で、繰り返しとってみてもすべて「心房細動の兆候」となっていたとき。右は心電図の詳細を確認するための画面で、波形をチェックしたりPDFファイルに書き出すこともできる。これは医療機関への提出を目的としている。

↑これはiPhoneのヘルスケアアプリからPDFに書き出した心電図データ(心房細動の可能性ありと判定された場合)の一例だ。素人がこの波形から何かを読み解いたり説明することは避けた方が良いとは思うが、少なくとも心拍の間隔がバラバラなことだけは確実に読み取れると言えるだろう。

なお、心拍モニターによる「不規則な心拍」の通知と、心電図アプリによる「心房細動の兆候」の結果は必ずしも一致しない。心拍モニターによる通知がなくても心電図をとると「心房細動」となることもあれば、特に問題が見られないことを表す「同調律」となることもある。Apple Watchの心電図機能の場合、それ以外に「判定不能」や「記録状態が良好ではない」という結果になることもある。

Apple Watch で心拍数を測定する – Apple サポート (日本)

Apple Watch:心臓の健康に関する通知 – Apple サポート (日本)

Apple Watchの心電図アプリで心電図をとる – Apple サポート (日本)

以下、医療機関にアクセスした後の経緯をできるだけまとめて時系列にまとめておく。細かいことはいろいろあったのだがなるべくシンプルに(と言いつつかなり長い)

2025年1月中旬:地元のクリニックで診察を受ける

Apple Watchの通知を全面的に信じるわけではないのだが、なにしろ動悸と息切れによる体調不良という自覚症状があるので、かかりつけの地元のクリニックで診てもらうことにした。幸いなことにそのクリニックの医師は循環器の専門医でもある。そのかかりつけ医師には動悸や息切れを感じることとともに、Apple Watchによって心房細動の可能性があると通知が来たことも話した。

するとその医師はiPhone上に表示された波形データを熱心に見て「ものすごくそれっぽくて怪しい(≒心房細動っぽく見える)」と感想を口にしたが、やはりApple Watchのような医療機器ではないデバイスによるデータについては、有力な参考情報とはなるものの、これによって診断はできないという、当たり前のニュートラルな対応だった。

確定診断をするにはとにかく医療機関においてさまざまな検査をした結果をもってするしかない、ということでその場で心電図、レントゲン、心臓エコー、血液検査などを行ったが、その時点では何も問題ないという結果となった。昨夜以来の動悸や息切れは実際その時点で収まっていたので、そうなんだろうなと納得した。

が、初期の心房細動というのは往々にして突発的に起こるもので、病院ではなかなか捕まえられないことが多く、根気よく検査を続けていくしかないということで、このあと定期的にクリニックに通い、その都度診察と検査を受けることとなった。

2025年2月:急速に症状が悪くなっていく

1月下旬にまずは24時間ホルター心電図をやってみた。結果は心拍数がやや多いことに加え、期外収縮(不整脈)もやや多いが問題になるレベルではなく、心房細動は見つからなかった。しかし、2月に入って自覚症状(動悸、息切れに加え目眩)は次第に悪くなっていく。

さらにその後、2月末の再検査では心臓がやや大きくなっていること(レントゲンによる)、血液検査のBNP値(心臓の負担の度合いを示す)が悪化していること、そして心電図で期外収縮(いわゆる不整脈)が多発していることが見つかり、自覚症状の悪化を裏付ける結果となった。

そこでまずは抗不整脈薬(βブロッカー)が処方されるとともに、より大きな地域の基幹病院でより精密な検査を受けるよう紹介状を書いてもらうことになった。

この時点でこのかかりつけ医師には、カテーテルアブレーションという手術があって、早期であれば成功率が高いので受けた方が良いと思う、と積極的治療をかなり勧められた。

2025年3月:大きな病院で診てもらう

紹介状を持って大きな病院の循環器内科へ行き、不整脈の専門医に診てもらった。地元のクリニックと同様の検査を再度行い、同様に曖昧な結果が出たのだが、ひとつ新たな検査として、より長期間の心電図を記録できる7日間ホルター心電図というのを行った。手のひらに収まる程度の小さなパッチ型の装置で、左胸に貼り付けるだけなのだが、代わりに1軸しか記録できない。

この7日間ホルター心電図の結果では、やはり心房細動は見つからなかったのだが、期外収縮が全心拍の25%、つまり4回に1回という高頻度で発生しているという結果となり、少し風向きが変わる。これはほとんど心房細動へ移行する一歩手前かもしれないので「手術についても考えておくように」と言われ、カテーテルアブレーション心筋焼灼術についての資料をくれた。やっぱりそうなのか。

さらにその医師が言うには「Youtubeとか検索するといろいろ情報があると思いますので、それらも参考としてください」と言われた。ネットの情報を参考にしろと医師から言われるとは思っていなかったのでちょっと驚いたが、今はそういう時代なのかもしれない。まぁ、言われなくてもこの時点ですでにネットは検索しまくっていろいろ読んだり見たりした状態だったのだが。

2025年4〜6月:経過観察しつつ徐々に悪化していく

その後1ヶ月おきにその大きな病院へ通って診察と検査を受けていたが、診断としては特に変化なく継続して経過観察という状態が続く。それほど遠くない未来に決定的に悪化するリスクはあるが、今すぐ緊急の対応を要さないという微妙な症状であることで、結論を先送りしている感じだ。

体感的にも動悸や息切れは日々少しずつ悪化しており、胸焼けのような感覚もある。この頃には発声しづらいという症状もあったのだが、心臓と関係するのかどうかは分からない。

ただ「幸いに」と言うべきなのだと思うが、日常生活は何とか保てる程度のギリギリの体調の悪さなのだ。積極的に遊びに行こうという気にはなれないのだが、仕事に出かけてオフィスワークをする分には特に問題ない。周りの人たちからも、特に体調悪そうには見えていなかっただろうと思う。

この頃にはApple Watchからの通知は頻発していて、心電図を取ると2回に1回は心房細動という結果が出るようになっていた。しかしApple Watchが見ているのは実際には心拍の間隔のバラツキであって、期外収縮が多発している状態と本当の心房細動の見分けはついていないのだ、ということがなんとなく分かってきた。だからApple Watchからの通知は余り気にしなくなっていった。

2025年7月:手術により根治を目指すことを決断する

そしていよいよ7月になって、引き続き自覚症状が強いことに加え、心電図と血液検査の結果もさらに悪くなり、いよいよ「発作性の心房細動」と診断されるに至った。従って、この際リスクを取り除くことを積極的に考えましょうということになり、根治のためにカテーテルアブレーション(心筋焼灼術)の手術を受けることを決断した。

なお、実際のところその担当医は「手術をした方が良い」とははっきりとは言わないものの、それとなく勧めてくるような感じで、しかし手術のリスクについては繰り返し言及する。リスクというか「手術すれば必ず治るというものではない」ということを繰り返し強調するので、それはもちろんそうなのだろう。

なので「はっきりしない医師とはっきりしない患者」というなかなかコミュニケーションロスの多い組み合わせで、この決断に至るまでかなり時間がかかってしまったのかもしれない。

その時点で抗凝固薬(いわゆる血液をサラサラにする薬)を処方され、手術日は9月上旬と決まった。その準備として心臓周辺の情報をいろいろ取得するために造影剤を用いた心臓のCT検査を8月下旬に行った。

2025年9月上旬:カテーテルアブレーション手術を受ける

そしていよいよ手術の日。前日に入院をしてカテーテルアブレーション心筋焼灼術を受けた。この手術がどういうものか?という説明については、担当医師からもらったパンフレットから引用したい。

カテーテルアブレーションとは、カテーテルという細い管を足の付け根から血管(静脈)を通じて心臓に入れ、心房細動の原因を発する部位にやけどを作る(焼灼する)ことで、異常な電気信号の流れを遮断(アブレーション)する治療法です

なるほど、そんなことが出来るんだ!と、よく分かったような分からないような感想しかない。侵襲的治療ではあることに変わりはないものの、患者の負担は少なく、比較的高い効果が期待できる術式とのことだ。

また、アブレーションを行う原理についても高温で心筋を焼くものや、逆に低温で焼く方法など、いろいろな方式があるそうだが、今回の自分のケースに対してはパルスフィールド(短周期の高電場により心筋細胞を選択的に焼く)という最新の術式が使われた。これは食道や横隔膜など周辺臓器への影響が少ないため、ここ1年くらいの間に急速に広がっている方式らしい。

手術時間は約3時間の予定と言われていたのだが、思いのほか進行がスムーズで2時間ほどで終わった。本人は麻酔(全身麻酔ではない深鎮静の状態)で時間経過含め状況はよく分かっていない。手術台に寝かされた途端身ぐるみ剥がされて、上から下から表も裏も色々なものを装着され、ゴチャゴチャやられているうちに、うっすらと吐き気を感じ、このまま2時間は辛いなぁ、と思ったことを覚えているが、その先はほとんど夢のなかで誰かが何かを言ってる声がすること以外ほとんど何も覚えていない。

その後医師の説明によると、思ったほど面倒な状態ではなく、左心房の上部に明確な原因箇所を突き止めることが出来てそこを焼いた(電気的に隔離した)のでとりあえずもう大丈夫だ、ということだった。珍しくはっきりと「大丈夫」という言葉をこの医師から聞いたと思う。

なおカテーテルは右足付け根から入れた(手首からも何か入れた形跡がある)のだが、そこの傷が塞がるまで数時間ベッドでじっとしていなくてはいけないので、それが辛いとの体験談をいろいろ聞いていたのだが、自分の場合は、術後も麻酔の影響がなかなか抜けず、激しい倦怠感で動ける状態ではなかった。また吐き気もひどくて食事も全く受け付けない。

さらには術後12時間くらい経過しても血圧がなかなか回復しなかった時にはどうなることかと心配した。モニター機器から警報音が鳴り、看護師さんがやってきたのだが、収縮期の血圧が70台まで下がっているという。手が握れるか?会話が可能かなどいろいろテストされつつ、あたりが慌ただしくなったりしたが、何とかその辺も乗り越えて、翌朝には立ち上がれるくらいにまで回復し、晴れて予定通り3泊4日で退院することが出来た。

その後

これを書いている時点でまだ術後1週間も経っていない。なので胸がザワザワする感じがしたり、心拍数や血圧が安定せず日々変化していたりする。特に心拍数は術後かなり高かったのだが、今は日を追うごとに下がってきているところだし、血圧も手術前は100/70くらいだったのが、術後は120/80くらいで推移している。なんか人体改造された感じだ。

いずれにしろ肝心な心拍のリズムは規則正しくなり、Apple Watchの心電図もとても綺麗に記録されるようになった。少し心拍が上がったときに動悸を感じ「まさか再発か!?」と思って脈を取ってみても、単に脈が速いだけで乱れはまったくない。これこそが当たり前の状態だったのだと安心するとともに感心してしまう。

今後経過観察として定期的に通院し、再発や合併症などがないことを確認することになっている。もちろん、再発の可能性があることも考慮に入れて覚悟しておかなくてはならない。その時はまたApple Watchが知らせてくれるだろう。

Apple Watchへの依存

なおこの体験談を持って「みんなApple Watchを使うべき」などと言うつもりはまったくない。自分の場合でもApple Watchなしでも遅かれ早かれこの病気を発見することは出来ただろう。

それでも、Apple Watchは素晴らしいデバイスで、本当に健康管理に役立つのだと実感したと言える。いつでもどこでも心拍計や(簡易的な)心電図機能により状況把握ができたし、バックグラウンドで常に監視してくれているという安心感もあった。

しかし敢えて逆に考えるならば、その意味を正確に理解することが難しい「過剰なデータ」に埋もれて、余計な心配をして余計なストレスを得ていたとも言えるかもしれない。こういった「データ」とは適度な距離感で付き合っていくことが必要だ。

これは3年も前に書いたエントリーで、去年にはSeries10に買い換えているのだが、Apple Watchに対する基本的なスタンスというか考えは今でもこの時書いたことと変わっていない。ただ、生活のリズムだけでなく健康を維持していくためのデバイスとして、依存度は増してしまったのだと思う。手術直後のあるとき、点滴を通して薬を入れながら心拍や心電図、酸素飽和度や呼吸数などを医療機器によってモニターし、そのデータをプロの医療スタッフがちゃんと管理している中でさえ、本人は「Apple Watchをつけてない!データが欠落する!早くつけなきゃ!」と思い、家族に「おれのApple Watchはどこ?取ってくれない?」と言って「おまえはバカなのか」と言われたりしたことを告白しておく。

すべては個人的な体験談と感想にすぎないので、そこのところはご理解のほどを。